学会主催/共催事業

このコーナーでは、日本民俗学会が主催(または他の関連学会と共催)で開くシンポジウムの情報やその他の研究・普及事業について掲載します。

- 2025.11.22. 第41回東北地方民俗学合同研究会(いわて県民情報交流センター アイーナ8F「会議室803」/オンライン(zoom))

- 2025.12.13. 第20回人類学関連学会協議会(CARA)合同シンポジウム(京都産業大学むすびわざ館ホール/同時オンライン配信)

- 以前に行なわれた事業の記録: 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2010年

第41回東北地方民俗学合同研究会「天王(祇園)信仰と東北の生活文化」(2025年10月4日掲載)

- 開催日時:2025年11月22日(土)13:00-16:30

- 開催会場:いわて県民情報交流センター アイーナ8F「会議室803」(岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号) /オンライン(Zoomを利用したハイブリッド開催)

- (会員向けメーリングリストFSJ-INFOにて、10月8日9時12分ごろに、Zoom接続情報をお送りしています)

- 主催:東北地方民俗学合同研究会(今年度当番:岩手県)

- 参加団体:

- 青森県民俗の会・秋田県民俗学会・岩手民俗の会・東北民俗の会・山形県民俗研究協議会・福島県民俗学会

- 共催:一般社団法人 日本民俗学会

- プログラム:

- (1)開会挨拶(13:00〜13:10)

- 岩手民俗の会代表 阿部武司

- 一般社団法人日本民俗学会会長 大石泰夫

- (2)大会趣旨及びテーマ説明(13:10〜13:20) 岩手民俗の会

- (3)研究報告(13:20〜15:40)

- ・福島県民俗学会 丹野香須美氏

- 浜下り習俗をともなう天王信仰の祭礼〜「御宝殿熊野神社の稚児田楽と風流」の祭礼について〜

- ・山形県民俗研究協議会 岩鼻通明氏

- 羽黒山手向橋本坊と韓国春川に祀られた牛頭天王

- ・東北民俗の会 及川宏幸氏

- 除災にまつわる民間信仰〜神送りと村境の人形神〜

- ・秋田県民俗学会 石郷岡千鶴子氏

- 東湖八坂神社大祭における天王信仰

- ・青森県民俗の会 村中健大氏

- 青森県の天王(祇園)信仰

- ・岩手民俗の会 阿部武司氏

- 岩手県の蘇民将来への信仰形〜蘇民祭や神楽から〜

- (4)質疑・討論(16:00〜16:50)

- (5)閉会

- ※17:30より懇親会(会場・会費は当日受付にてご案内いたします)

- 参加方法

- (1)団体申し込み

- 各県の民俗学研究会事務局を通じて、岩手民俗の会事務局にお申し込みください。

- (2)個人申し込み

- 下記の大会事務局へメールまたはFAXにてお申し込みください。

- ※参加費は「資料集代(予稿集)」として、当日発表会場受付で1,500円を納入願います。

- オンライン参加

- 参加希望の方は、下記問い合わせ先までメールでお申し込みください。ミーティング情報をお送りします。なお、日本民俗学会会員向けメーリングリスト FSJ-INFO のご案内(10月8日9時12分ごろ配信)にはミーティング情報が掲載されています。会員の方は、そちらから直接ご参加ください。

- ただし、公衆送信となりますので、使用する文献、データ、図版、写真、動画等の著作物については、著作権、著作隣接権および肖像権に配慮し、録画・録音等のを禁止します。これらの権利に関して第三者から損害を被ったとの申し出があった場合には当事者同士で解決するものとし、本研究会は何ら責任を負わないものとします

- ※オンライン参加の方には、予稿集は配信いたしませんので参加費も無料です。

- 問い合わせ先:

- 岩手民俗の会 事務局

- 〒020-0694 岩手県滝沢市砂込808 盛岡大学文学部佐藤優研究室

- FAX:019-688-5577

- minnzoku.iwate★gmail.com

- (★は@に変えて下さい)

- その他の情報:

- 対面会場案内

- いわて県民情報交流センター アイーナ(岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号)

- (アクセス)盛岡駅西口から徒歩約4分。

- 自家用車利用の方は、駅周辺の有料駐車場をご利用ください。

- 関係ご案内

- 研究会開催日周辺に民俗学関係として次のような催事がありますのでご案内します。

- 1) 岩手県立博物館テーマ展「いわての酒造り〜酒からSAKEへの今昔物語〜」

- 令和7年9月27日(土)〜令和7年12月7日(日)

- 2) 第68回雫石町無形文化財芸能祭(雫石町中央公民館・野菊ホール)

- 令和7年11月23日(日) 予定

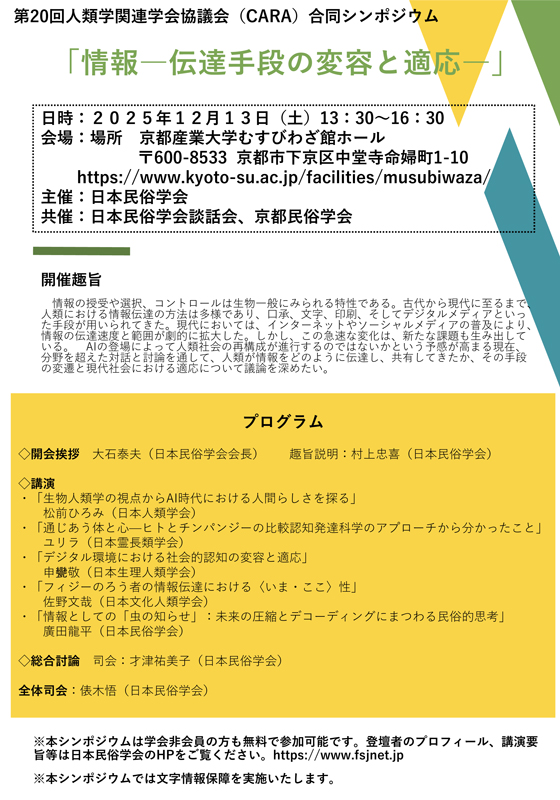

第20回人類学関連学会協議会(CARA)合同シンポジウム(2025年11月10日掲載)

テーマ:「情報―伝達手段の変容と適応―」

- 開催日時: 2025年12月13日(土) 13:30〜16:30(フライヤー画像クリックでPDFダウンロード可)

- 開催会場: 京都産業大学むすびわざ館ホール(京都市下京区中堂寺命婦町1-10)

- 主催:日本民俗学会

- 共催:日本民俗学会談話会、京都民俗学会

- ※本シンポジウムでは文字情報保障を実施いたします。

- 開催趣旨:

- 情報の授受や選択、コントロールは生物一般にみられる特性である。古代から現代に至るまで、人類における情報伝達の方法は多様であり、口承、文字、印刷、そしてデジタルメディアといった手段が用いられてきた。現代においては、インターネットやソーシャルメディアの普及により、情報の伝達速度と範囲が劇的に拡大した。しかし、この急速な変化は、新たな課題も生み出している。 AIの登場によって人類社会の再構成が進行するのではないかという予感が高まる現在、分野を超えた対話と討論を通して、人類が情報をどのように伝達し、共有してきたか、その手段の変遷と現代社会における適応について議論を深めたい。

- プログラム:

- 開会挨拶 大石泰夫(日本民俗学会会長)、趣旨説明 村上忠喜(日本民俗学会)

- ◇ 講演

- ・「生物人類学の視点からAI時代における人間らしさを探る」

- 松前ひろみ(日本人類学会)

- ・「通じあう体と心―ヒトとチンパンジーの比較認知発達科学のアプローチから分かったこと」

- ユリラ(日本霊長類学会)

- ・「デジタル環境における社会的認知の変容と適応」

- 申㽋敬(日本生理人類学会)

- ・「フィジーのろう者の情報伝達における〈いま・ここ〉性」

- 佐野文哉(日本文化人類学会)

- ・「情報としての「虫の知らせ」:未来の圧縮とデコーディングにまつわる民俗的思考」

- 廣田龍平(日本民俗学会)

- ◇総合討論

- 司会:才津祐美子(日本民俗学会)

- 全体司会:俵木悟(日本民俗学会)

【シンポジウム登壇者紹介】(登壇順)

- ◇松前ひろみ(まつまえひろみ)氏(東海大学・講師)

- 略歴

- 2005年東海大学電子情報学部情報メディア学科卒業。2012年、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科博士課程修了、博士(医学)。国内外での博士研究員を経て、現在は東海大学医学部分子生命科学領域講師。専門はゲノム科学、進化生物学、情報科学。主な研究テーマは、現代人・古代人の遺伝学解析を基盤としつつ、人間らしさの生物学的基盤と文化的多様性の関係を探ることにある。近年は、言語・音楽・文化財を情報化することで、人間と無形・有形文化の変遷を分析している。2020年情報処理学会山下記念研究賞受賞。2021年よりJST創発研究者。2025年よりトヨタコンポン研究所・研究アドバイザーを務める。

- 講演タイトル 「生物人類学の視点からAI時代における人間らしさを探る」

- 要旨 生物学的に見て、人間らしさとは何か。その答えの一つは「情報を操る力」にあるだろう。人類は長い時間をかけて、個人から個人へと情報を伝達・蓄積し、有形・無形のさまざまな文化や技術として発展させてきた。その結果、私たち人類は、砂漠、北極、南極、深海、さらには宇宙といった、生身では生存困難な極限環境にまで進出するに至った。

- 私はこれまで、人類進化と文化・技術との関係に関心を寄せてきた。特に注目してきたのは、個体同士のコミュニケーションを可能にする言語(文字情報)、連携や感情を高める音楽や造形などの芸術、人類社会の知の集大成として急速に発展するAIといった、多様な情報媒体である。これらは単なる表現や道具にとどまらず、人間という生物の在り方を根底から変えてきた。歴史的にも時に文化や技術は生物としての人間の進化を遥かに凌駕する速度で展開し、とりわけ情報通信やAIの開発でその傾向が顕著である。新しい技術や文化は、私たちに利便性や幸福感を与えることもあれば、進化の過程で人間が経験してこなかった未知の課題も生み出してきた。本シンポジウムにおいて私は、生物人類学の立場から、ヒトと情報との関係を歴史的に振り返りつつ、AI時代における人類の未来を考察する。そして、さまざまな分野の研究者と共に、これからの社会における「人間らしさ」を考える契機としたい。

- ◇ユリラ 氏(立教大学大学院現代心理学研究科・日本学術振興会特別研究員RPD)

- 略歴

- 韓国ソウル生まれ。延世大学理学部を卒業後、2010年京都大学大学院理学研究科へ入学。ヒトとチンパンジーを対象にした比較認知科学を専門分野として、2016年博士学位 (理学)を取得。その後、京都大学大学院教育学研究科および東京大学大学院総合文化研究科にて、ヒト乳幼児を対象にした発達科学のアプローチを取り入れ、「ヒトらしさ」とは何か、を明らかにすることを目指し研究を行っている。2023年第一子を出産して現在は、育児と研究活動を両立中。

- 講演タイトル 通じあう体と心ーヒトとチンパンジーの比較認知発達科学のアプローチから分かったこと

- 要旨 本発表では、ヒト特有の社会および文化がどのように形成されてきたのかを、模倣能力の進化と発達に焦点を当てて論じたいと思います。具体的に、ヒトに最も近縁であるチンパンジーを対象とした比較認知科学的アプローチと、ヒト乳幼児を対象とした発達科学的アプローチからの最新の知見を紹介し、ヒト特有の情報ー伝達手段の変容と適応について考察したいと思います。

- まず、野生チンパンジーの道具使用の例から、社会的学習とその認知基盤の模倣能力について紹介します。チンパンジーの模倣は、主に目標模倣に限定され、他者の行動の目的は学習するものの、その詳細な手続きや身体動作を模倣する傾向は弱いです。これに対し、ヒトは非効率な行動様式まで忠実に模倣する過剰模倣という独自の能力を発達させてきました。この過剰模倣は、言語や技術といった情報を高精度で次世代に伝達し、文化の累積を可能にした認知基盤であると考えられます。

- 次に、ヒト特有の自動模倣に着目します。例として、情動伝染や社会的同期といった現象があります。これは、言葉を介さずに、同じ動きをすることで、他者と感情を共有し、共感性を育む上で不可欠な自動的プロセスであると考えられています。特に、他者と自発的にリズムを合わせる能力は、共同での音楽作りやダンスといった文化普遍的行動の起源となります。発表者の研究により、この能力はヒトで1歳半から徐々に発達し、2歳半頃には成人並みの能力に達することが示されています。チンパンジーにも限定的なリズム合わせ能力は確認されているものの、ヒトはその正確さと迅速さにおいて顕著な差を示しています。これらの模倣能力の脳内基盤には、他者の行動や感情を脳内でシミュレートするミラーニューロンシステム(MNS)が関与していると考えられています。

- 以上の知見から、ヒトの模倣能力は、ヒト特有の社会および文化を構築する学習メカニズムとしての機能に加え、非言語コミュニケーションの手段として獲得されてきたことを示唆しています。すなわち、ヒト特有の高度な模倣能力は、他者と体と心を協調し、集団の知識や技能を効率的に共有することを可能にしました。この社会的認知と脳内基盤の上に、言語という強力な情報伝達ツールが加わることで、人類は多様で複雑な社会を形成し、急速な文化的進化を遂げたと言えます。本発表は、学際的な視点から、ヒト特有の社会的認知の起源について、新たな洞察を提供できればと思います。

- ◇申㽋敬 (しんなーぎょん)氏(九州大学大学院芸術工学研究院 助教)

- 略歴

- 2013年、九州大学21世紀プログラム卒業。多業種の実務経験を経て、2024年、同大学院統合新領域学府ユーザー感性学専攻博士後期課程単位取得退学、博士(感性学)。2025年より現職。マルチバース社会デザイン研究拠点形成プロジェクト(MulSHIP)に従事。専門は感性科学で主に脳波を用いた研究を行っており、研究テーマは自己感覚のメカニズム。

- 講演タイトル デジタル環境における社会的認知の変容と適応

- 要旨 人類は長い歴史の中で、身体動作やジェスチャー、言語、文字、映像、そしてデジタルメディアや仮想現実(VR)など、多様な情報伝達手段を築いてきた。こうした情報伝達の基盤には、伝達しあう”こちら”と”あちら”、個人レベルで言い換えれば”自己”と”他者”を認識し相互にやり取りを行う社会的認知の仕組みがある。この基盤の上で人間の身体および脳は、新しい手段や技術環境に応じてその働きを柔軟に適応させてもきた。本発表では、社会的認知の基盤とその神経生理メカニズムについて、現代のデジタル環境への適応の事例を交えて考察してみる。

- まず、社会的認知を支える脳機構のひとつとして、ミラーニューロンシステム(以下ミラーシステム)について紹介する。ミラーシステムは、他者の動作を観察するだけで対応する自分自身の運動感覚領域を活動させる脳の神経ネットワークで、運動模倣・動作の意図理解・共感など、社会的認知に関わる多様な機能に関与すると考えられている。たとえば他者の視点を取得する(推測する)ことを苦手とする特徴が知られている自閉スペクトラム症においては、このミラーシステムの活動不全が報告されている。次に注目したいのは、この神経基盤がインターネット上のソーシャルメディアやメタバースといった現代特有のデジタル環境にどのように応答しているか、という点だ。デジタルアバターを用いるVRでは、自己表現や相互作用のあり方が拡張され、従来の社会的認知の基盤であった身体性が再構成される。こうした環境でアバターを自己身体化したときのミラーシステム活動の変容を調べることは、人間がデジタル時代のコミュニケーションに神経生理的にどのように適応しているかを考察する手がかりになる。

- 「情報―伝達手段の変容と適応」というテーマについて、本発表では以上のような社会的認知とデジタル環境における脳活動の変容という視座からお話する。

- ◇佐野文哉(さのふみや)氏(人間文化研究機構人間文化研究創発センター・研究員/京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・客員研究員)

- 略歴

- 1988年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。博士(人間・環境学)。専門は文化人類学。京都大学研究員、国立民族学博物館プロジェクト研究員、国立情報学研究所特任研究員を経て現職。2013年からオセアニア島嶼国フィジーのろう者と手話を対象に現地調査に着手し、博士論文と各種研究論文を執筆。著書にFijian Languages, Cultures, and Their Representation (Senri Ethnological Studies 108)(National Museum of Ethnology, 2022, R. Kikusawaとの共編著)、「トランスランゲージングにおける創造性の所在:フィジーのろう者の言語実践の事例から」『ことばと社会』24:198-225 (2022)、「言語変化における統治性と権力:「フィジー手話」の構築をめぐる事例から」『社会言語科学』26(1):94-109 (2023)(第24回徳川宗賢賞(優秀賞)受賞論文)など。

- 講演タイトル フィジーのろう者の情報伝達における〈いま・ここ〉性

- 要旨 言語は人間の主要な情報伝達手段の一つである。言語というと一般に音声言語やそこから派生した様々な形態(e.g. 文字)がイメージされがちだが、人間が用いる言語にはそれらとは異なる形態をとるものが存在する。それが手話である。

- 手話は手指や顔、ときには身体全体を使って表現される視覚言語であり、主に耳の聞こえない人たち(ろう者)によって使用される。「手話とは音声言語を視覚的に表現したものである」「手話は世界共通である」などの誤解がしばしば散見されるが、ろう者が使用する手話は音声言語とは異なる独自の視覚=空間的文法をもち、また国や地域ごとに異なる手話が使用されている。

- 発表者が調査対象とするフィジー手話(Fiji Sign Language)もそうした手話の一つである。フィジー手話はフィジーのろう者によって使用されている手話であり、主に現地の特殊学校やろう学校で継承されている。多民族国家であるフィジーでは、通常、民族ごとに異なる言語を第一言語とするが、ろう者の場合、その人物が特殊学校やろう学校の出身者であれば、民族を問わず、同じフィジー手話を第一言語として習得している。なお、オーストラリアからもたらされた手話を原型とするフィジー手話は、現地語であるフィジー語や移民の言語であるヒンディー語とは成立過程や伝播経路が異なっており、言語系統的にも独自の立ち位置を占めている。フィジーのろう者は、このフィジー手話を介して、音声言語話者とは異なる独自の社会関係を形成している。

- フィジー手話による情報伝達について論じるうえでとくに注目すべきは、その独特な物質性である。手指や顔、その他の身体部位によって物理空間上に提示される手話による情報伝達は、音声言語による情報伝達とは異なり(あるいはそれ以上に)、発言者の身体が定位するその場の環境や共在する他者の身体と不可分なものとして行なわれる。

- 本発表では、会話が交わされる環境や対話相手などといった〈いま・ここ〉の状況と強く結びついたフィジー手話による情報伝達を、民族誌的な情報を照らし合わせながら分析し、言語を脳内で行なわれる表象的操作と捉えるような伝統的な言語観を再考するとともに、それが人間の情報伝達について考えるうえでどのような意義をもつのかについて考察する。

- ◇廣田龍平(ひろたりゅうへい)氏(大東文化大学文学部日本文学科)

- 略歴

- 1983年生まれ。筑波大学人文・社会科学研究科歴史人類学専攻満期退学。博士(文学)。専攻は文化人類学および民俗学。妖怪・怪異について幅広く研究しているが、とくに関係する概念の理論的精緻化や現代社会における事例収集および整理、グローバルな比較研究を進めている。著書に『妖怪の誕生 超自然と怪奇的自然の存在論的歴史人類学』(青弓社、2022年)、『〈怪奇的で不思議なもの〉の人類学 妖怪研究の存在論的転回』(青土社、2023年)、『ネット怪談の民俗学』(早川書房、2024年)。編著に小松和彦監修、廣田龍平・安井眞奈美編『怪異・妖怪学コレクション1 怪異・妖怪とは何か』(河出書房新社、2025年)など。論文にFrom Kisaragi Station to the Elevator Game: The Reconfiguration of the Otherworld in Japanese Internet Narratives, Fabula 66 (1-2), 2025など。

- 講演タイトル 情報としての「虫の知らせ」:未来の圧縮とデコーディングにまつわる民俗的思考

- 要旨 民俗学がとりあつかう対象のなかでも「情報」にもっとも関連するものの一つが「シラセ」であろう。この言葉は日常的にも使われるが、とりわけ目立つのが死に関するものである。葬儀についての情報を各戸に伝える「シラセ」の習俗は広く知られている(地域によって「ツカイ」「イイツギ」など呼び方が違う)。しかし、それとはまた別の、死に関する「シラセ」もある。「虫の知らせ」である。葬儀に関わるシラセが、だれがいつ亡くなったか、いつ葬儀をするかなどについて人間から人間へと詳細な情報が伝達されるのとは正反対に、虫の知らせの多くは漠然とした感覚であり、「嫌な予感」や「胸騒ぎ」などとして知覚される、ほとんど情報とも言いがたい何かである。それにもかかわらず「シラセ」と呼ばれるのは、人々が確かに、そうした感覚に対して何らかの情報をもたらすものであると理解していたからに他ならない。ここで興味深いのは、情報の受信者が人間であるのに対して、発信者は非人間的存在――直接的には「虫」と呼ばれる何かであるということだ。そして、その虫というのはおそらく、未来予知に関わる情報を発信してくれるのだから、昆虫でもなければ通常の生きものでもない、自然科学的には実在が否定されるような何かである。この虫がどのような民俗的思考の産物であるのかについての先行研究はいくつかあるものの、人間の死や災害といった否定的な未来についての情報がどのようにして伝達され、そして解読されるのかについての理論的な理解はまだ十分には進んでいない。今回の発表は、情報をテーマとしたシンポジウムで行なわれるということもあり、あえて民俗学的な語彙と情報理論的な語彙を組み合わせることにより、「虫の知らせ」のモデル化を試みてみたい。